كنيسة الآباء الكبوشيين

يعود تأسيس “البعثة الكبوشية” في دير الزور إلى بداية القرن العشرين، وتعد كنيسة الكاثوليك اللاتين المعروفة بـ “الكبوشية” من أقدم الكنائس في دير الزور ويعود تاريخ بنائها الحالي إلى العام

يعود تأسيس “البعثة الكبوشية” في دير الزور إلى بداية القرن العشرين، وتعد كنيسة الكاثوليك اللاتين المعروفة بـ “الكبوشية” من أقدم الكنائس في دير الزور ويعود تاريخ بنائها الحالي إلى العام

مدرسة ثانوية في مدينة دير الزور، بنيت عام 1910 وتعتبر من أقدم المدارس في المنطقة الشرقية من سورية. تعتبر ثانوية الفرات أقدم المدارس في المنطقة الشرقية من سورية ومن أقدم المدارس في سورية، ويعتبر بناؤها من أقدم المباني في دير الزور، حيث بنيت ثانوية

ماري (تل الحريري) ، وهو موقع أثري ذو أهمية استثنائية, تقع على بعد 11 كم إلى الشمال الغربي من البوكمال على الضفة الغربية اليمنى لنهر الفرات، وتبعد عن دير الزور 115 كم جنوبا، في منتصف الطريق الذي

تقع قلعة الرحبة الشامخة بمحيط مدينة الميادين على نهر الفرات في سوريا على خط طول 40.5 شرقا وعلى خط عرض 35 شمالا وتقع مدينة الرحبة القديمة على الضفة اليمنى للفرات ما بين دير الزور في الشمال والصالحية في الجنوب، ويطلق

دورا أوروبوس -الصالحية مدينة أثرية سورية تقع في بادية الشام قرب دير الزور. وتضم أول كنيسة منزلية في العالم، ورسومات كنيس يهودي تعتبر الأجمل. كانت «دورا أوربوس» مدينة بابلية، ولكن مع سقوط بابل عام 538 ق.م بيد الفرس بقيادة كورش تشكلت إمبراطورية فارسية على أنقاض إمبراطورية بابل شاملة الهلال الخصيب، أعيد

دور كاتليمو موقع أثري سوري في محافظة دير الزور ومدينة أثرية , وهو تل الشيخ حمد حالياً يبعد عن ديرالزور مسافة تقدر بـ 70 كم، على الضفة الشرقية لنهر الخابور، عرف الاسم القديم للموقع من خلال الرقم المسمارية لهذا التل ففي

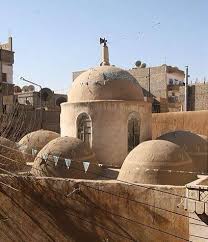

تكية الشيخ ويس (تكية النقشبندي الكبير) زاوية (مسجد صغير) تقع في وسط مدينة دير الزور في سورية.التكيّة، هي الكلمة التركية المسايرة للخانقاه وللزاوية، وكلمة تكية نفسها غامضة الأصل وفيها اجتهادات، فبعضهم يرجعها إلى الفعل العربي «اتكأ» بمعنى استند

تكية الشيخ عبد الله (تكية النقشبندي الصغير) زاوية (مسجد صغير) تقع في وسط مدينة دير الزور في سورية. التكيّة، هي الكلمة التركية المسايرة للخانقاه وللزاوية، وكلمة تكية نفسها غامضة الأصل وفيها اجتهادات، فبعضهم يرجعها إلى الفعل العربي «اتكأ»

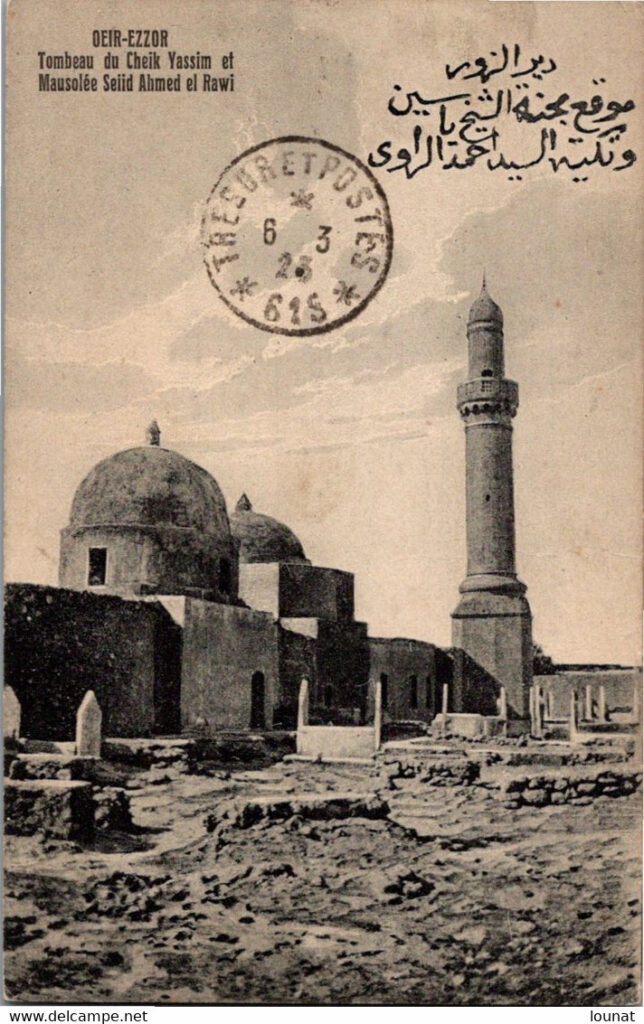

تكية الراوي زاوية (مسجد صغير) تقع في وسط مدينة دير الزور في سورية.التكيّة، هي الكلمة التركية المسايرة للخانقاه وللزاوية، وكلمة تكية نفسها غامضة الأصل وفيها اجتهادات، فبعضهم يرجعها إلى الفعل العربي «اتكأ» بمعنى استند أو اعتمد،

أسواق دير الزور القديمة (السوق المقبي) باللهجة المحلية، وهي مجموعة من الأسواق التجارية القديمة بنيت أواخر العهد العثماني عام 1865، وقد دمرت بشكل شبه كامل جراء قصف النظام السوري للمدينة عام 2012. وقد

جميع الحقوق محفوظة لصالح JCI Aleppo

All rights reversed to JCI Aleppo